Destinationsmarketing

Mit Open Data in die (Meeting-)Destination der Zukunft?

Neue Tourism Data Spaces sollen einen ganzheitlichen, datengestützten Blick in Destinationen bieten und sie so zukunftsfähig aufstellen. Foto: Pexels, Google Deepmind

Neue Tourism Data Spaces sollen einen ganzheitlichen, datengestützten Blick in Destinationen bieten und sie so zukunftsfähig aufstellen. Foto: Pexels, Google Deepmind

Digitaler Wandel gilt als Credo in Transformationsprozessen innerhalb von Unternehmen. Damit macht er auch keinen Halt vor Destination Management Organisations (DMO). Österreich Werbung, die Deutsche Zentrale für Tourismus und die Schweiz arbeiten an neuen Datenbanken, die das Destinationsmarketing in die Zukunft führen sollen. Sie versprechen Vorteile sowohl auf Destinations- als auch auf Gästeseite. Was es damit auf sich hat, über Ziele und technische Herausforderungen.

Daten sind das A und O unserer heutigen Zeit. Sie geben Auskunft und lassen uns Situationen besser verstehen. Daten sind Grundlage von fundierten und abgewogenen Entscheidungen. Neue Data Spaces sollen nun tiefgreifende Einblicke in touristische Entwicklungen gewähren. Open-Data-Lizenzen stellen dabei die Verfügbarkeit und Transparenz der Daten für alle Akteure sicher. Ganz nach dem Ökosystem-Gedanken. Alle ziehen an einem Strang, um die jeweiligen Standorte für die digitale Zukunft vorzubereiten und das Destinationsmarketing zu optimieren. Österreich ist Vorreiter. Im DACH-Raum sind aber auch Deutschland und die Schweiz mit eigenen Projekten aktiv. Und auf EU-Ebene wurde im September ein Projekt zur Entwicklung eines übergreifenden touristischen Data Spaces gestartet.

„Ziel ist es, einen vertrauenswürdigen und sicheren gemeinsamen europäischen Datenraum für den Tourismus zu entwickeln, der dem Ökosystem Zugang zu Informationen verschafft, die sich auf Produktivität, Ökologisierung und Nachhaltigkeit, innovative Geschäftsmodelle und Fortbildung auswirken. Er wird die Möglichkeit bieten, Angebote auf die Erwartungen der Touristen abzustimmen, Dienstleistungsangebote an neue Touristengruppen anzupassen, einen starken Zustrom von Touristen vorherzusagen und so eine effizientere Planung der Ressourcen zu ermöglichen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.“

Die Projektbeschreibung der EU-Initiative zeigt auf, worum es geht. Der Aufbau und die Stärkung von Resilienz der Tourismus-Branche. Daten als Grundlage für ein tiefgehendes Verständnis von Vorgängen. Dafür müssen diese Daten fundiert gesammelt und einheitlich aufbereitet werden. Wo stehen die beiden Länder Österreich und Deutschland sowie das Nicht-EU-Land Schweiz in Sachen Open Data?

Kleines Daten-Einmaleins für Event-Planer:

Für Daten-Neueinsteiger haben wir in der letzten Ausgabe ein kleines Daten-Einmaleins für Eventmanager zusammengefasst. Hier wird erklärt, was Daten sind, was es mit Big Data und KPIs auf sich hat und mit welchen Tools sinnvoll Daten für Events erhoben werden können.

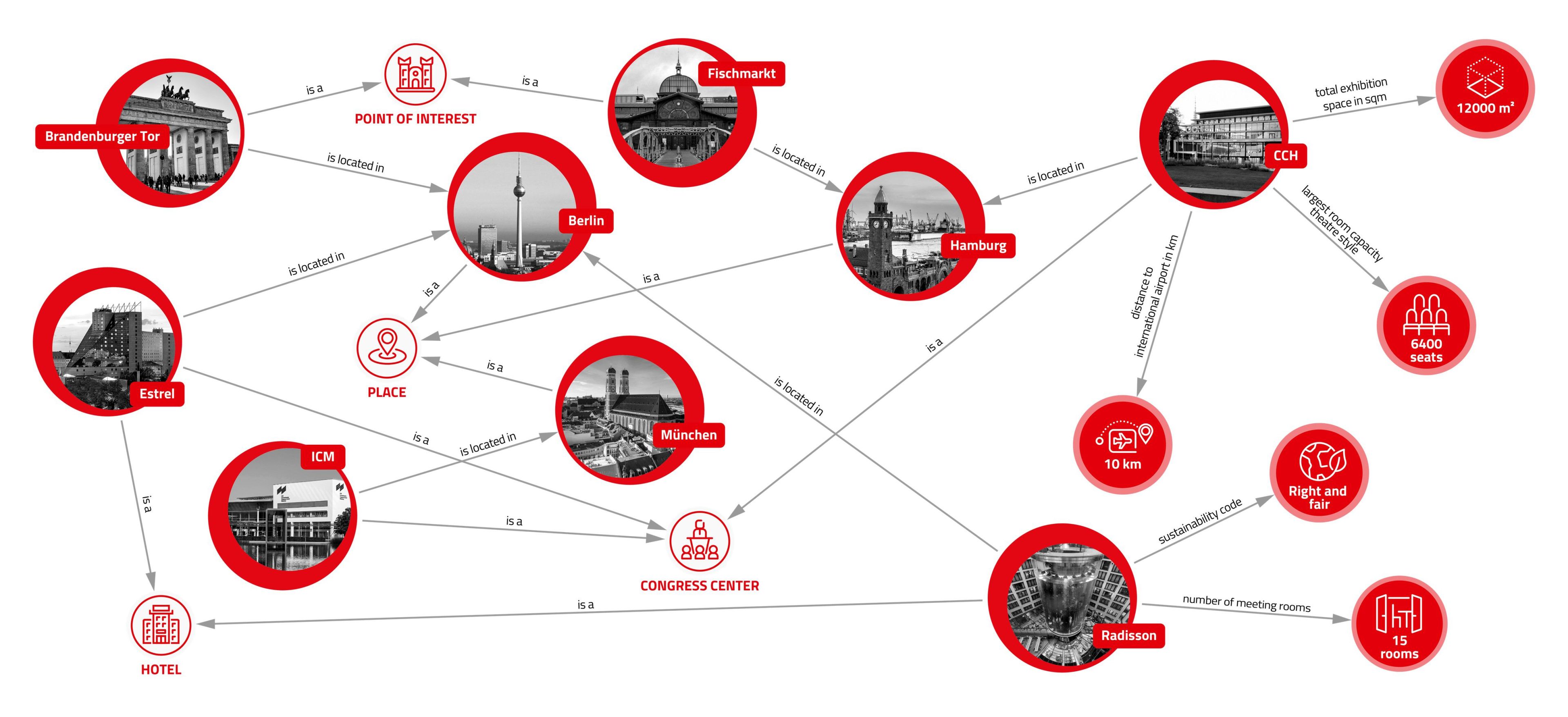

Open Data in Deutschland

In Deutschland ist im Juli dieses Jahres bereits ein Knowledge-Graph für die Destination live gegangen. Ein Knowledge-Graph ist ein semantisches Netzwerk aus Daten, das die Beziehung zwischen realen Objekten und Events abbildet. Also zum Beispiel einer Location (Messegelände), ihrer Art (Messe-Location) und Destination (Stadt). Das lässt sich natürlich erweitern. Je nachdem, welche Datenpunkte relevant sind, wie zum Beispiel Kapazität, allgemeine Größe oder Strecken zwischen Flughafen und Venue.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat diese Daten auf einer Deutschlandkarte visualisiert. Schauen Sie sich die Karte gerne einmal an. Sie landen zuerst in Frankfurt. Zoomen Sie heraus, werden weitere Wegmarken geladen. Die Vorteile einer solchen Darstellung liegen für die DZT sowohl auf Destinations- als auch auf Gästeseite. Die einheitliche Struktur und Auslesbarkeit von Daten gibt Gästen, ob Touristen, Geschäftsreisende oder Tagungsteilnehmer, einen Mehrwert durch verbesserten überregionalen Datenabruf. Die Tourismusbranche profitiert von mehr verfügbaren Daten.

Foto: GCB German Convention Bureau

Knowledge-Graphen stellen relevante MICE-Daten in einen neuen Kontext und machen diese an einem Ort einfach verfügbar. Aus Datenpunkten wie die Häufigkeit von Buchungen, Buchungsverläufen, Reiseverhalten, Plattformwahl, Zeitpunkt einer Buchung und Auftreten von Verkehrslast auf bestimmten Verkehrsadern lässt sich analysieren, ob die Destination ihre Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt auf den digitalen Kanälen bewirbt, oder überhaupt am relevanten digitalen Kanal agiert. Es lässt sich aber auch sagen, ob bestimmte Wetterereignisse einen Einfluss auf Reiseströme haben. Diese Datenpunkte liegen häufig schon vor. Nun sollen vorhandene Datenpools aus unterschiedlichsten Quellen wie Wetterstationen, Verkehrsüberwachung, Zahlungsdienstleister, Hotels, Kongresshallen, Flughäfen und Bahnhöfen verknüpft und so destinationsübergreifende Aussagen getroffen werden. Im Rahmen des Knowledge-Graphen der DZT sind auch grundlegende Datenpunkte wie die Existenz und Location von Points of Interest, Restaurants, Wanderwege, Skigebiete, Öffnungszeiten und Schneehöhen interessant, damit sie auf einer Deutschlandkarte eingeblendet werden können.

Das GCB German Convention Bureau möchte auf der Idee aufsetzen. Mit dem Projekt Open Data MICE sollen relevante MICE-Daten gesammelt, einheitlich erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Anschließend sollen die Daten in den Knowledge-Graphen der DZT eingegliedert und in einem Subgraphen gespeichert werden. Relevante MICE-Daten sind zum Beispiel detaillierte Informationen zu Veranstaltungsstätten wie Art und Ausprägung von verfügbaren Räumlichkeiten, Lage, Erreichbarkeit, Destinationsbeschreibung und mehr.

„Die Beteiligungsmöglichkeiten des GCB richten sich in erster Linie an die Expert*innen der städtischen oder kommunalen Marketingorganisationen und Convention Bureaus, die das Projekt als strategisches Zukunftsprojekt im Destinationsmarketing begreifen,“ erzählt Matthias Schultze, Managing Director des GCB. Aber auch Hotelketten oder Einzelanbieter seien eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen.

Die gesammelten MICE-Daten sollen unter der Creative Commons Lizenz schließlich als Open Data allen interessierten Akteuren zur Verfügung gestellt werden. Start-Ups und App-Entwickler sind angehalten, auch eigene kommerzielle Use-Cases aus den Daten heraus zu entwickeln. Dafür nötig sei lediglich, einen Zugang zu beantragen.

Die Motivation des GCB ist die Zukunftsfähigkeit der Meeting-Destination Deutschland zu sichern. Aufgrund der anhaltenden Digitalisierung verschieben sich Touchpoints zwischen Kunden und Anbietern immer weiter ins Digitale. „Daten müssen für die digitale Vermarktung entsprechend aufbereitet und bereitgestellt werden, um an den neuen digitalen Touchpoints gefunden zu werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie an Sichtbarkeit verlieren und im Wettbewerb zurückfallen“, schlussfolgert Matthias Schultze.

Als Erfolgsbedingung des Projekts sieht Schultze vor allem die Verfügbarkeit von geschultem Personal, das es versteht, Daten einheitlich zu sammeln und so maschinell lesbar zu machen. Daraus ergibt sich übrigens noch ein weiterer Use-Case der neuen Open-Data-Banken für das GCB: ein Chatbot auf der Website des German Convention Bureaus, der auf direkte Nachfragen Antworten über die Destination Deutschland geben kann.

Open Data in Österreich

In Österreich wird bereits seit längerer Zeit am Aufbau von Open-Data-Datenbanken gearbeitet. 2021 wurde etwa der Austria Tourism Data Hub präsentiert. Die Vision war, das Gästeerlebnis im österreichischen Tourismus neu zu denken, um neue Geschäftsmodelle, besseren Service und nahtlose Erlebnisse zu ermöglichen. Herausgekommen ist zum Beispiel der Use-Case „Make my day“. Hier können Interessierte fünf einfache Fragen beantworten, woraufhin das Portal einen „perfekten Tag“ in Wien zusammenstellt. Wer mittlerweile die fünf Fragen beantwortet und auf eine Tagesplanung hofft, landet allerdings in einer scheinbar endlosen Lademaske auf der Website.

Nun geht Österreich Werbung noch einen Schritt weiter. Im Mai dieses Jahres unterzeichneten Österreich Werbung, das Team der österreichischen Data Intelligence Offensive (DIO), Standortagentur Tirol, Tirol Werbung und MODUL Universität Wien ein Memorandum of Understanding (MoU), wonach Data Spaces entwickelt werden sollen. „Data Spaces ist ein neues Konzept für Datenaustausch, das auf Vertrauen basiert. Dieses Vertrauen entsteht durch hohe Standards und Richtlinien in Bezug auf die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb eines Datenökosystems, und diese Standards werden entweder durch technische Infrastruktur (Konnektoren) oder Governance-Standards im Data Space gewährleistet“, erzählen Oliver Csendes, Chief Digital and Innovation Manager, und Olga Preveden, Project Manager Data & Innovation, von der Österreich Werbung.

„Nach dem Data-Space-Ansatz werden die Daten nicht zentral gesammelt, sondern bleiben bei dem Datenprovider an der Quelle. Gesammelt werden nur die Metadaten, d.h. die Datenbeschreibungen oder Daten über Daten“, so Csendes weiter. „Die technische Infrastruktur ist schon da. Jetzt arbeiten wir mit Data Stewards daran, die Daten in guter Qualität und semantischer Form zu haben (nach FAIR-Prinzip – findable, accessible, interoperable, reusable –) sowie an die Kommunikation anzupassen, damit Data Spaces die Verbreitung finden.“

Wie in Deutschland ist auch in Österreich die Expertise der Teilnehmer einer der Knackpunkte. Dafür hat die Österreich Werbung jedoch eine Lösung parat: „Die ÖW unterstützt die Branche auch mit einem Trainingsangebot, z.B. Data Excellence Professional Training und Data Science Training, in diesem Jahr. Data Excellence Professional Training ist z.B. öffentlich im Videoformat verfügbar.“

Open Data in der Schweiz

In der Schweiz sind die Sammlung und der Aufbau einer Open-Data-Bank Teil des Resilient Tourism Projects, das bis Sommer 2026 angelegt ist. Dabei geht es weniger um die Sammlung als um die Ableitung von Use-Cases, um die Tourismusbranche besser aufstellen zu können. „Wir sind sehr Use-Case orientiert und haben vor wenigen Monaten zusammen mit Swisscom, intervista und Mastercard ein spannendes Projekt gestartet. Da geht es um die Beobachtung von Gästeverhalten“, berichtet André Golliez, Dozent am Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern und Architekt im Projekt National Data Infrastructure for Tourism. Anders als in Deutschland, wo der Knowlegde-Graph eine intelligente (MICE-)Tourismus-Landkarte schafft, geht es in der Schweiz vor allem um rein praktische Analysen, wie, wann, wo und warum sich Gäste in der Destination bewegen.

Mit tourismdata.ch existiert in der Schweiz auch bereits ein Data Hub für touristische Daten. Hier sind jedoch nicht alle Datensätze unter einer Open-Data-Lizenz verfügbar. Golliez beschreibt es als einen Meta-Katalog, der wiederum auf andere Datenbanken zugreift. Swiss Tourism Data, der Name des Katalogs, befindet sich offiziell noch in der Beta-Phase. Dafür sind bereits 108 Datensätze zu den Bereichen Points of Interest (POI), Verkehr und Mobilität, Tourism Environment wie Wetter, Ferienkalender und Infrastruktur sowie Transaktionen wie etwa Anzahl von Reservierungen, Auslastung von Übernachtungskapazitäten und bezahlten Services verfügbar. Alles Daten, die helfen zu verstehen, wann Menschen Reisen buchen, wie sie sich in der Schweiz bewegen, wie und in welcher Währung sie bezahlen, ob Ferien und Wetter Einflüsse auf Buchungszyklen nehmen. Gutes Bauchgefühl aus langjähriger Branchenerfahrung kann hier von Daten gestützt werden.

Projekte innerhalb des Resilient Tourism Projects sollen konkret gemeinsam von staatlichen Organisationen und privaten Unternehmen vorangetrieben werden. „In diesem Projekt ist es fast eine Bedingung, dass auch kommerzielle Anwendungen entstehen. Projekte im Rahmen des Resilient Tourism Project werden grundsätzlich gemeinsam von staatlichen und privaten Organisationen finanziert und durchgeführt. Ergebnisse sollen ausdrücklich kommerzielle Produkte sein“, so André Golliez weiter.

Anbindung von Datenbanken auf internationaler Ebene

Sollten am Ende der Projekte alle nationalen Datenbanken zu einer europäischen zusammengefasst werden, steht die Frage im Raum, wie dies geschehen kann. Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat mit der Open Data Tourism Alliance (ODTA) Projektgruppe bereits 2021 eigens eine neue Unit ins Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, die Standardisierung von grenzübergreifenden semantischen Datenmodellen voranzutreiben. Erste Anstrengungen in die Richtung begannen also noch vor der Laufzeit des EU-Projekts. Teilnehmer sind u.a. Österreich, die Schweiz, Schweden und 20 weitere Partnerländer. Eine Erweiterung um Belgien, Frankreich und das Vereinigte Königreich steht zur Debatte.

Mit dem semantischen Standard nach schema.org wird in Österreich und Deutschland schon ein gemeinsamer Weg verfolgt. Zur Anbindung von Datenbanken beider Länder ist lediglich ein technischer Konnektor notwendig. Da das Projekt vom GCB jedoch noch am Anfang steht, soll sich zunächst auf eine fundierte Sammlung von Daten konzentriert werden. Die Schweiz als Nicht-EU-Staat steht einer Anbindung generell auch offen gegenüber. Aber auch hier gilt es zunächst, landesweit das eigene Projekt voranzutreiben. Daher verbleibt die Schweiz, auch aus Ressourcenmangel, vorerst in einer Beobachterrolle.

Warum sollten Unternehmen und Destination Management Organisations an dem Projekt teilnehmen? Die Website der DZT gibt darüber Auskunft. Es gibt praktische Gründe. Sind genug und relevante Daten vorhanden, können Muster erkannt und analysiert werden. So lassen sich beispielsweise Preisentwicklungen und Besucherströme auslesen und mittels Predictive-Analytics-Modellen lässt sich vorhersagen, wann welche Attraktion oder Location besonders besucht ist. Aber auch Empfehlungen für geeignete Locations, Rahmenprogramme oder Restaurants ließen sich aussprechen, wenn die richtigen Daten verfügbar werden, um Zusammenhänge zwischen Gastprofilen und Vorlieben herzustellen.

Mit den angestoßenen Projekten im DACH-Raum werden verfügbare Daten im nationalen Kontext transparent gemacht und weitergehend miteinander verbunden. Mittel- und langfristig werden teilnehmende Destinationen regionsübergreifend datengestützt Vorgänge verstehen und interpretieren können – ob dies nun Recherchen für Event-Planer mittels eines Knowledge-Graphen oder eines Chatbots vereinfacht oder relevante Daten zur Stärkung der Resilienz von Destinationen zusammenführt. Die neuen Projekte in Österreich, der Schweiz und Deutschland deuten auf eine datengetriebene Zukunft hin.