Analytic Tools für Live-Veranstaltungen

Foto: Adobe Stock, Suphachai

Foto: Adobe Stock, Suphachai

Die Datenflut wächst, und mit ihr die Notwendigkeit, neue Wege der Analyse zu beschreiten. Künstliche Intelligenz hält hier Einzug: Sie verwandelt Feedback in verwertbare Insigths, macht Besucherströme messbar und übernimmt längst auch Aufgaben in CRM und Leadpflege.

Noch immer stützen sich viele bei Evaluation und strategischer Planung auf simple Teilnehmerumfragen oder intuitive Kennzahlen. Genau das identifizierten die Arbeitsgruppen des ersten ebx.lab-Präsenzmeeting 2023 als einen der Pain Points in ihren Organisationen. Die Vertreter aus Convention Bureaus, DMOs, Hotel- und Messegesellschaften, Anbieter von Plattform für hybride und digitale Veranstaltungen, aber auch von der Deutschen Bahn oder der Telekom waren der Einladung des GCB German Convention Bureau gefolgt, um sich im Rahmen der „strategischen Innovationswerkstatt für neue Events, Brands und Experiences“ über Prozessinnovationen mithilfe von Künstlicher Intelligenz auszutauschen.

Von Feedback zu Insights: KI-gestützte Umfragetools

Als essenzielle Möglichkeit, wertvolle Daten von Teilnehmenden ihrer Veranstaltungen zu sammeln, treffen bewährte Tools wie Google Forms, Jotform oder Formstack auf Herausforderungen. Denn die je nach Veranstaltungsgröße und Anzahl der abgefragten Parameter großen Datenmengen sind für menschliche Analysten nur schwer zu beherrschen. Hier kommen nun neue Algorithmen und umfangreiche Datenmodelle ins Spiel, die dabei unterstützen, relevante Informationen aus einer Vielzahl von unstrukturierten Datenquellen zu extrahieren und dabei aussagekräftige Erkenntnisse zu erhalten.

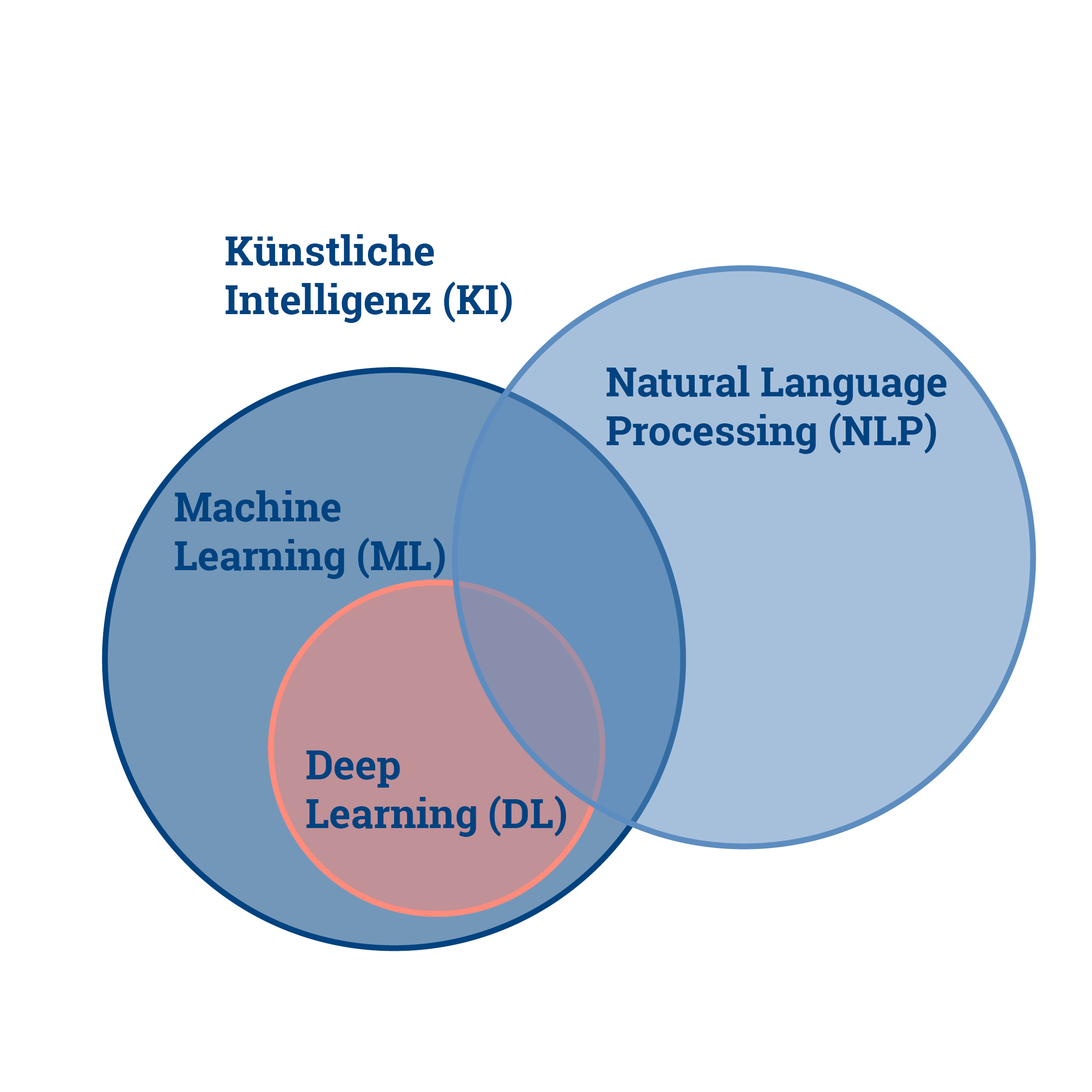

Gut zu wissen!

Machine Learning (ML): Systeme lernen Muster aus Daten, ohne explizite Programmierung.

Deep Learning (DL): Erweiterung von ML mit neuronalen Netzen, besonders stark bei Bildern und Texten.

Natural Language Processing (NLP): Verarbeitung und Erzeugung menschlicher Sprache, Grundlage für Chatbots und Übersetzungen.

KI-gestützte Umfragetools sind auch schon heute in der Lage, durch maschinelles Lernen und fortschrittliche Algorithmen eine datengetriebene Entscheidungsfindung für die Entwicklung zukünftiger Strategien sowie eine fundierte Bewertung des Erfolgs vergangener Events zu unterstützen. Mehr noch lässt sich mit ihnen dieser Prozess wesentlich beschleunigen: Während einer Veranstaltung eingesetzt, ermöglichen sie Veranstaltenden und Planenden die sofortige Umsetzung von Verbesserungen.

Advertisement

Darüber hinaus können Umfragen interaktiver und ansprechender gestaltet werden als traditionelle Fragebögen. Fillout AI Survey Maker und SurveyMonkey Genius generieren Fragen automatisiert auf Basis eines Prompts. Typeform und SurveySparrow gestalten Umfragen als interaktive Konversation, teilweise mit NLP-gestützten Echtzeit-Reaktionen. Und Gamification nach Vorbild von AhaSlides oder TEDME steigert zusätzlich die Rücklaufquote und prüft, wie gut Inhalte verstanden wurden. Einen besonders innovativen Ansatz verfolgt das Start-up Sci-an, Scientific Crowd Analysis, gegründet von den beiden promovierten Astrophysikern Dr. Oliver Völkel und Dr. Tobias Moldenhauer.

Ihre Tools – der Voice Survey und der Chatbot Survey – ermöglichen offene Antworten per Spracheingabe oder Chat, ganz im Stil einer WhatsApp-Konversation. Die Daten werden mehrsprachig analysiert und erlauben nicht nur eine klassische Auswertung, sondern auch Sentiment-Erkennung. So unterscheidet die KI, ob „spannend“ positiv („interessant“) oder negativ („angespannt“) gemeint ist. Neben Stimmungsbildern erkennt das System Trends, Antwortzeiten oder Gesprächslängen und stellt die Ergebnisse in Dashboards bereit – inklusive SWOT-Analysen und Handlungsempfehlungen.

„Keine App, kein Download – der Ablauf soll so einfach wie möglich sein“, betont Völkel. Die KI-Assistentin übernimmt nicht nur die Strukturierung, sondern hakt auch bei oberflächlichen Antworten nach. Damit wird Feedbackerhebung zur interaktiven Erfahrung.

Die Astrophysiker Dr. Oliver Völkel (links) und Dr. Tobias Moldenhauer gründeten Sci-an, um mit KI-gestützten Umfragetools Stimmungen und Trends auf Veranstaltungen sichtbar zu machen. Foto: sci-an GmbH

Besucher-Screening am Messestand

Analytics endet nicht beim Feedback. Auch auf Messeständen liefert KI neue Einsichten. Wird die Besucherlenkung zunächst à priori von guten Messebauern und Designern gemacht, ist dies aber nicht die Aufgabe der Evaluation. Die liegt vielmehr in der Frage: Hat die Besucherlenkung funktioniert? Beim Besuchertracking geht es immer um folgende Fragen: Wie viele Besucher sind in zehn, 15, 20 Meter-Reichweite des Standes und haben zumindest die Möglichkeit zum Sichtkontakt mit der Brandmessage und Produkten? Und weiter: Wie viele Besucher sind wie lange und wo auf dem Stand? Das ist die ungleich spannendere Frage …

Eine Heatmap visualisiert die Besucherströme auf einer Messe, indem sie Bewegungsdaten farblich abbildet. Stärker frequentierte Bereiche erscheinen in dunkleren Farbtönen, weniger besuchte Zonen in helleren Schattierungen. So wird auf einen Blick sichtbar, wo sich das Messepublikum konzentriert – und welche Flächen kaum Beachtung finden. Abbildung: FastSensor

Dabei spielt die Technologie mit Kameras eher keine Rolle. Zum einen wegen technischer Unzulänglichkeiten, der Kosten und vor allem wegen der Datenschutz-Grundverordnung. Die präzise Methode der Wahl ist das Tracking über Sensoren, die an vielen Punkten des Standes über WiFi ermitteln, wie viele Menschen auf dem Stand sind.

Tracking über Smartphone-Signale

Das geschieht über die Smartphone-Signale, die von den Messebesuchern ausgesendet werden. In diesen Signalen sind viele Informationen abrufbar, wie beispielsweise die Art der genutzten Hardware der Besucher. Daher weiß man, wie die Sendestärke des Gerätes ist und so lässt sich ermitteln, wie weit die Person entfernt ist. Hinsichtlich der genauen Position auf dem Messestand gibt es jedoch noch Grenzen der Technologie. Hat beispielsweise eine Besucherin zwei Lippenstifte in der Handtasche, so bekommt man eine ganz andere Signalstärke, und zwar mit einem Messfehler von etwa 20 Prozent.

Das ist sicherlich tolerierbar. Denn letztlich ist es nicht erheblich, ob man auf dem Stand 835 oder 790 Besucher hat. Es geht vielmehr darum, einen objektiven Maßstab im Sinne von Ceterus Paribus zu haben. Das heißt: Hat man einen Messfehler, so bleibt er gleich, und man kann gut herausfinden, ob ein Messekonzept besser ist als das andere. Über die Signalstärke lässt sich also die Anzahl der Personen auf dem Stand zeitlich genau messen. Hier kommt die nächste Kennzahl ins Spiel und zwar die Total Interaction Minutes, die durchschnittliche Verweilzeit der Standbesucher, die wiederum das Interesse am Produkt verifiziert und nicht nur die Besucheranzahl anzeigt.

Auf die richtige Interpretation der Daten kommt es an!

Bei Event-Metrics Pro wird auf größeren Ständen mit vielen Sensoren gearbeitet. Die Sensoren sind untereinander vernetzt und kommunizieren erkannte Smartphones mit ihrer Signalstärke und ermitteln über GPS die Triangulation. In Kohorten werden sodann die Besucherströme ermittelt und abgebildet. Ist das kompliziert? Kann das der Kunde selbst organisieren oder rechnet sich in jedem Fall die externe fachliche Betreuung? Ist ein Technologiewechsel sinnvoll, oder fährt man besser eine konstante Technologie? Diese Fragen beantwortet Dr. Christian Coppeneur-Gülz, Geschäftsführer von Messebauer WWM so:

„Früher kam an kleineren Ständen die einfache Standard-Technologie ins Spiel mit drei Werten: Wie viele Menschen haben meinen Stand gesehen, wie viele Menschen waren auf meinem Stand und wie lange waren sie da? Das in Verbindung gebracht mit den Leads aus dem CM. Jetzt stellen wir fest: Je mehr Technologie und Informationstiefe wir darauf geben, desto eher müssen wir dem Kunden die Daten aufbereiten. Dann kommt es zur Interpretation. Und spätestens dann werden wir gebraucht! Denn weitere Fragen tauchen auf: War das der Bewegungsablauf, den man haben wollte? Warum waren an dieser Stelle in der Heat Map so viele Leute?“

Ein kleiner Sensor am Messestand misst auf Basis der WLAN-Technologie datenschutzkonform das Verhalten der Veranstaltungsbesucher. Diese Daten können stehen dann auf der zugehörigen Event-Metrics-Plattform zur Verfügung. Foto: WWM GmbH & Co. KG

Manchmal sind die Erklärungen bei ganzheitlicher Betrachtung des Messeablaufs dann ganz einfach. Da befindet sich zum Beispiel ein Eisstand an der besagten Position. Was wiederum bedeutet, dass wer am Eisstand war, sich nicht zwingend für das Produkt interessiert haben muss! Typischerweise geht auch bei Bewirtungen am Stand in der Mittagszeit zwischen 12 und 14 Uhr die durchschnittliche Besuchszeit hoch. Es geht also immer um aussagefähige Graphen, um Mustererkennung. Das beantwortet auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer konstanten Technologie. Eine weitere wichtige Kennzahl dafür liefert die Cost Per Total Interaction Minute.

Geht man nämlich hin und teilt 100.000 Euro Messebudget auf in beispielsweise 1.000 Total Interaction Minutes, so kostet die Interaktionsminute 100 Euro. Es ist aber auch möglich, dass man für eine Messe 200.000 Euro ausgibt und dann 4.000 Interaktionsminuten hat. Das bedeutet, dass die auf den ersten Blick teurere Messe durchaus die bessere sein kann. Hier liefert die Ratio, liefern die Messzahlen eine wichtige Ergänzung für das Bauchgefühl des Marketingleiters. Nur wo sich die Intuition und die Zahlen in einer variablen Schnittmenge matchen, entsteht die einzig relevante, nämlich nachgewiesene Wahrheit.

Verbesserung der Performance mit KI

Über die Hälfte der Firmen, die in Deutschland auf Messen gehen, setzen KI bereits ein! Der Messebesuch mit mehr oder weniger zufälligen Resultierenden und dem damit verbundenen großen Aufwand gehört der Vergangenheit an. Aus Sicht eines Messeanbieters ist auch immer das Thema SEO-Optimierung wichtig, denn es wird kaum noch gegoogelt, sondern stark mit Large Langue Models gearbeitet oder ChatGPT. Das bedeutet, dass die Informationen völlig anders platziert werden müssen, um dort aufgefunden zu werden.

Merksatz:

Wir kommen von SEO zu GEO (Generative Engine Optimization) oder LLMO (Large Language Model Optimization)!

Das nachfolgend beschriebene Experiment verdeutlicht diesen Wandel von SEO zu GEO: Ein Großunternehmen hatte verschiedenen LL-Modellen wie u.a. Gemini, Open AI und Complexity die Aufgabe gestellt, fünf Kundenpräsente zu Weihnachten auszuwählen – aus dem Kleidungbereich, der Elektronik, Spielwaren usw. Das Budget lag jeweils bei 800 US-Dollar. Am Ende war festzustellen, dass bei den Elektronik-Artikeln mal iPods ausgewählt wurden, mal iPads oder Tablets von Samsung, auch einmal ein Dyson-Staubsauger. Nur bei Spielzeugen hat jedes Ergebnismodell immer ausschließlich ein Produkt vorgeschlagen, und zwar: Lego. Offensichtlich ist hier eine erfolgreiche GEO-Strategie eingesetzt worden.

Optimierung der Messeperformance durch KI-Agenten

KI-Agenten sind Softwareprogramme, die künstliche Intelligenz nutzen, um im Namen von Nutzern Aufgaben zu erledigen und Ziele zu verfolgen. Sie zeigen logisches Denken, können planen, erinnern und haben ein gewisses Maß an Autonomie, um Entscheidungen zu treffen, zu lernen und sich anzupassen. Sie können dabei mit anderen Agenten zusammenarbeiten, um komplexere Workflows zu koordinieren und auszuführen. Hat man beispielsweise einen KI-Agenten aufgesetzt, der auf alle eigenen Unternehmensinformationen zugreifen kann, so kann dieser KI-Agent mit allen anderen KI-Agenten interagieren und Schnittmengen ausloten, die für einen persönlichen Messekontakt sprechen.

Das kann in Echtzeit geschehen und verändert die gesamte Interaktion. Entweder ermöglicht der Veranstalter jedem Teilnehmer, einen eigenen KI-Agenten „mitzubringen“ und an die Veranstaltungs-Plattform oder -App zu koppeln, oder die Teilnehmer können alles an vertriebsrelevanten Informationen auf die Plattform laden, beispielsweise über einen Fragebogen oder ein virtuelles Interview mit einem KI-Chatbot (Unternehmens-Website, persönliches LinkedIn, ein PDF des Sortiments/Angebots, Informationen über die relevanten Zielkunden etc.). Auf dieser Basis erstellt die Veranstaltungsplattform dann jedem Teilnehmer seinen Messe-Agenten, der dann vor, während und nach der Messe auf die Suche nach möglichen Ansprechpersonen geht und diese voll personalisiert kontaktiert und Termine vereinbart.

Myon, humanoider Roboter, im Einsatz auf der Messe Berlin – ein Sinnbild für die wachsende Präsenz von KI-Technologien in der Eventbranche. Foto: Messe Berlin

Hat jeder Teilnehmer einen solchen Agenten, so sprechen für das zielgerichtete Matching, Terminvereinbarungen und mehr nur noch die Agenten direkt miteinander. Im Grunde ist das so, als würde jeder Teilnehmende seine Assistenten vorschicken, die alles vorbereiten. Gleichzeitig können solche Agenten auch zufällige Begegnungen besser aufbereiten. Der Nutzer kann mit seinem KI-Agenten beispielsweise über WhatsApp kommunizieren und ihn beauftragen, neue Kontakte als Lead anzulegen. Das funktioniert mit allen Kommunikationstools wie u.a. Teams und LinkedIn, die mit dem KI-Agenten verknüpft werden können. Ein KI-Messeassistent, der für jeden einzelnen Teilnehmer personalisiert ist, speichert das Briefing, Termine im Kalender, individuelle Tipps für spontane Standbesuche und vieles mehr.

CRM-Inhalte nicht mehr manuell einpflegen

Das Tool weiß genau, was die in Frage kommenden Themenfelder und Zielsetzungen sind und sucht dementsprechend wichtige Kontaktmöglichkeiten. Vielleicht hat der Agent sogar schon eine Unterhaltung mit anderen Agenten geführt und kommt zu einer gemeinsamen und Ziel- und Terminvereinbarung? Was nach Science Fiction klingt, ist bereits Realität bei den Reasoning-Modellen. Reasoning Models sind multimodal und eine Art von Sprachmodellen bzw. LLMs, die in der Lage sind, komplexe Denkprozesse zu durchlaufen und präzise Antworten zu liefern. Dabei zerlegt ein Reasoning Model die Frage in einzelne Schritte und arbeitet sich durch eine „Gedankenkette“, um zu einer fundierteren Lösung zu gelangen.

Solche Modelle beginnen selbst zu denken und können komplexe Aufgabenfelder selbständig durchführen. Fazit: Will der Mensch nicht mehr endlos Daten sammeln und anlegen, so beauftragt er einfach die KI, die Leads anzulegen – in Echtzeit auf der Messe und unmittelbar im Nachgang zu einem Gespräch.

Der CRM-Spezialist HubSpot hat ein Produkt aufgebaut, das gerade für CRM-Systeme KI-Agenten konfiguriert, die auf dem Prinzip der Vektorisierung basieren und Daten anders auslesen als der Mensch. CRM-Systeme werden also künftig nicht mehr von Menschen aufgebaut, die über ein beliebiges Interface in Tabellen mühsam Kontakte einpflegen, sondern über KI. Für die Eventpraxis bietet die Verbindung von Eventmanagement-Tools mit CRMs erhebliche Arbeitserleichterungen. Die Auswahl hängt stark von den spezifischen Anforderungen und der benötigten Integration in bestehende Systeme ab, Beispiele sind:

- SimpleEvents.io: Besonders geeignet für HubSpot, inklusive Registrierung, QR-Check-in und Feedbackumfragen.

- Eventbrite: Starke Reichweite, Synchronisierung mit HubSpot und Salesforce.

- Cvent: Ideal für Großveranstaltungen, bidirektionale Integration mit Salesforce.

Hans Jürgen Heinrich